さて、今年もやってきました年末のこの時期。

書くネタがなかろうと、書く気力がなかろうと、この年末総括記事だけは書かざるを得ない。

年々文章量が増大していってて書くエネルギーの消費量が凄いが頑張ろう。

毎年定期的に思い出す一生心に残る作品が出てくるが、果たして今年もそのような素晴らしい作品には出会えたのだろうか。

この記事の趣旨を改めて説明すると、今年発売したゲームではなく、

今年プレイしたゲームが選ばれているので、大昔のゲームが入選する可能性もある

では早速本題に入ろう。

GOTYが例年以上にとんでもない化物だったおかげで言語化出来ない代物になっているので

文章として成立していないめちゃくちゃな駄文ですがご容赦ください。

- ベストVRゲーム:Half-Life:Alyx

恐らく今年発売されたタイトルで最も未来に進んでいたであろう存在。

毎年面白いゲームだとか、素晴らしいストーリーだとかのゲームは多数リリースされているが、

ただのゲームプレイがこれだけ革新的で、ただのゲームプレイだけでこんなに面白いゲームは中々存在し得ない。

最近のゲームはシューティングにRPG要素を足したりだとか、所謂ゲーム的な要素でごまかしているのが多い流れで、

あえてゲームプレイだけでこんなに面白いものをド直球でぶつけてきたのが恐ろしい。

これまでのFPSはただの殺すだけのゲームだったのが、

Half-Lifeシリーズではスクリプト制御などをふんだんに盛り込み、ストーリー体験が出来るFPSとしてリリースされた。

現状最終作であるHalf-Life 2:Episode 2は2007年にリリースされたのだが、

クリフハンガーを使ったエンディングはファンの期待を煽り、次の展開が待ち望まれていた。

それから13年が経って、VRにてHalf-Life2の前日談として本作「Half-Life:Alyx」が2020年にリリースされることとなった。

まずVRゲームにおいて事前知識がない方も多いと思うので、本作特有のVR Experienceについて説明しておく。

これまでのVRゲームで「物を掴む」という行為は、とても試行錯誤されてきた。

そもそもVRゲームで物を掴める楽しさというのが存在する。

今までのゲームではボタンを押してインタラクトし、物を拾うのが常識だし、今でもそうだ。

それに対してVRゲームでは、足元に落ちているアイテムを自分でしゃがんで拾う。

現実と全く同じ動作で、ゲームの中でアイテムを拾う事が出来る。

これ自体がもう技術のブレイクスルーなのだ。

それでもアイテムを拾う度にしゃがんで、間違えてアイテムを落っことした際にはまたしゃがんで拾って…

それを繰り返していると、どうしても面倒くさくなってしまう。

Half-Life:AlyxはVR特有のアイテムを拾うという動作を面白くしつつも、その面倒くささを省くシステムを開発した。

それがグラビティグローブだ。

Half-Life:2に存在したグラビティガンの前身の装備で、

インタラクト出来るオブジェクトに手を向けて、

コントローラーのトリガーを引きながら手首をひねるように引っ張ると、そのオブジェクトが手元に飛んでくる。

あとはタイミングよく手で掴めばオッケーだ。

自分がどこに向いて、どういう場所からオブジェクトを引き寄せようとも、

射出角度に補正がついているので、必ず手元に飛んでくる。

コツさえ掴めば激しい銃撃戦の途中でも使用可能だ。

例として、敵兵士は腰のベルトに回復アイテムやグレネードを装備している事がある。

戦闘中にダメージを受けてヘルスを回復したいが、回復アイテムがない。

そんな時は手を敵の兵士に向けて、回復アイテムを引き寄せればいい。

グレネードを装備しているなら、それを奪って敵に炸裂させるのもいいだろう。

面白い使い方で言えば、敵がグレネードを投げた瞬間にそれを引き寄せて、敵に投げ返す事も出来る。

銃撃戦のゲームは単調になりがちで、最近のFPSなどはスキルの概念などを入れてそれらをカバーしているが、

Half-Life:Alyxではグラビティグローブを使ったオブジェクトの引き寄せに戦術をもたせている。

ただ撃つだけでなく、遠くにあるアイテムを引き寄せて準備したり、敵のアイテムを奪ったり、敵のアイテムを利用したり…

敵以外にもどこにアイテムがあるかと戦闘中の周囲の状況を把握したり、

敵が何を持っているかなどの観察眼が必要になっている。

普通のマウス・キーボードで遊ぶゲームなら、そこまでAPMも高くはないので忙しくはないが、

VRで自分の体で遊ぶと、途端に楽しい忙しさになる。

何より、自分の戦術や観察眼が通用した時の喜びも一入だ。

このゲームの優れている点がグラビティグローブだけかと言えばそうでもない。

グラフィックもとてつもなく綺麗で、

普通のゲームを遊んでいる上では気付かないグラフィックも、

VRのレンズ越しに目の前で見てみると、意外と汚く感じたりするものなのだが、

Half-Life:Alyxでは近くでも見てもテクスチャが綺麗なままに感じる。

Half-Life:Alyxのグラフィックは見栄えの良さの為だけに良いのではない。

VRにおいてグラフィックが悪いと、VR酔いを起こしやすいという研究データもある。

そして綺麗で美しい世界であるということは、VRでその世界に入ると没入感が向上するという事。

VRではグラフィックがリアリティで綺麗であればあるほど、現実感が増して没入出来る。

そこに現実に近い動作が加わる事で、脳内が現実と錯覚し始める。

二重の意味でグラフィックが綺麗である必然性が生まれているのが嬉しい。

扉は自分でドアノブを掴んで開けるし、扉を塞ぐドラム缶などを自分の手でどかしてたり、

道を封鎖している木のバリケードを、自分の手で一枚一枚剥がしていく動作。

マガジンを自分の手で排出してリロードし、コッキングが必要な現実的な動作をする銃。

手で直接アイテムを拾う動作に、

グラビティグローブというSFチックながらも現実的な挙動で拾うアイテム…

自分がゲームにインタラクトするという事がとても楽しく、

これらのインタラクト出来るゲームメカニックと現実的なグラフィックが融合して、

初めて自分がゲームの中に入り込める。

Half-Life:Alyxは細かい作り込みを行い、それを高いレベルで実現できた。

VRゲームはその性質上、すぐに疲れてしまうので1時間程連続で遊んだだけで中断してしまう事もある。

中にはそれ未満で中断するタイトルもあるだろう。

だが、Half-Life:Alyxは没入感がとても高いので、疲れ知らずにぶっ続けで遊んでしまう。

真にのめり込めるタイトルとなっている。

ゲーム部分だけでも素晴らしいのだが、肝心のHalf-Life 2としての続編としても優秀。

まず大前提として、このゲームはHalf-Life 2の前日談と謳っているが、

実際に蓋を開けてみれば、Half-Life 2:Episode2の続きの話となっている。

時系列的に言えば、確かに1と2の間を繋ぐ話なのだが、

最終章までたどり着けばこのゲームはHalf-Life:Episode 2のED直後の話だという事がわかるだろう。

そしてエンディングにて明かされるHalf-Life:Alyxの「Alyx」という単語。

「Alyx」というタイトルに仕込まれた意味を知った時、戦慄して全身に鳥肌が立ったのを感じた。

シリーズファンでも、そうでもない人にも遊んでほしい一本。

ただのゲームプレイだけで、これだけ革新的なタイトルは中々に出ない。

他のゲームがRPG要素だとか、スキルだとかそういう小手先の手で誤魔化している中、

Valveはただのゲームプレイでとんでもない革新的な偉業を成し遂げていた。

是非、来たるべきHalf-Lifeの続編に備えて、

本作をプレイして、一足先にゲームの未来を見に行こう

- ベストアクションゲーム:Bloodstained Curse of the Moon 2

元々本編であるBloodstained:Ritual of the Nightのスピンオフとして、

本編よりも先にリリースされたのがCurse of the Moonだ。

ストーリーは本編とは全く関係なく、同じキャラクターが登場するだけのスターシステムのような作りになっている。

前作は悪魔城シリーズへのオマージュと、

4人のキャラ切り替えシステムから成るバランスの妙を見せ、

ストーリーと密接に関わる周回システムと、

終盤に訪れる怒涛の展開に度肝を抜くラストバトルなど演出面でも素晴らしかった。

本作も基本的な部分は踏襲しているのだが、

本作では新キャラ3+前作4キャラから構成される大所帯パーティーで戦う。

その関係かゲームデザインが少し変更されており、

前作ではどのキャラを使っても良いが、特定のキャラだと非常に楽になるというデザインで、

その関係で周回プレイでの面白さが加速していた。

今回は特定のキャラでないと突破が困難な箇所が多く、

特定のキャラだと有利な状況から、

特定のキャラでないと不利になるというマイナスのデザインが行われており、

普通ならマイナス点ではあるがキャラの数がこれだけ多くなると、

どのキャラで突破出来るか考える点が楽しみを生む。

今作でも周回プレイシステムを採用しているのだが、

1周で1つのエピソードの話を語り、大まかに分けて3つのエピソードで完結する形となっている。

殆ど文章もなく淡々と進んでいくのだが、ステージ間の幕間でキャラクター同士のやりとりが垣間見えるのは楽しく、

エピソードの最後に待ち受けるそれぞれのラストバトルは前作に匹敵するくらいの演出が待っている。

最終エピソードでの演出は魂が震えるもので、

演出面は本作での最も目玉となる要素だろう。

更に終盤に差し掛かると大量に文章が流れ込んでくる。

本作の最後に戦うべき敵や、斬月の運命などが語れるだけでなく、

そこで行われるキャラ同士のコミカルな会話シーンもあるのも面白い。

前作では非常に物悲しく魂の震える物語であったが、

本作も物悲しい話だが、そこから一転して熱き物語へと変貌する。

物語のフィナーレを彩る2つのファイナルエピソードの演出がそれらを物語っている。

斬月という男の人生、彼がどうあがきどういう結末を迎えるのか。

月を斬る男、斬月。

かつて、復讐に囚われた男が戦いの果てに彼が得る物とは。

そこまで言うなら最早Game of the Yearだろうという事も自分ですら気付いている。

が、これを超える作品が後に控えているのだから仕方がない、適当な部門をでっち上げよう。

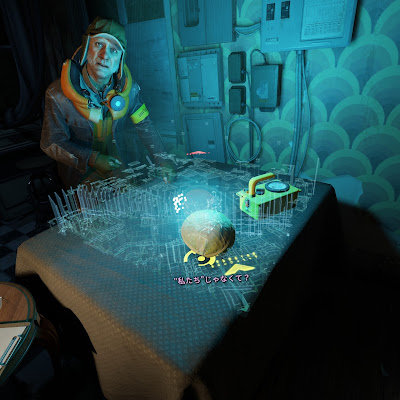

DEATH STRANDINGはあのA HIDEO KOJIMA GAMEだ。

出来れば事前情報なしで遊んでほしいタイプなので内容自体は深く触れないでおく。

本作は「荷物を運ぶ」ゲームだ。

過去に起きた大災厄によって、人々が分断された世界を舞台に、

主人公が荷物を運ぶ事で人々の絆を結び直すというストーリーだ。

ただ荷物を運ぶだけのゲームで何が面白いの?と言われれば反論に困るのが本作。

事実小島監督も開発スタッフに「何が面白いの?」と言われ説得する事が難しく非常に困ったとかなんとか。

広大なオープンワールドを徒歩で長い時間をかけて荷物を運ぶ。

これだけならばただのウォーキングシミュレーターの類になるだろう。

しかしそこに良質なストーリーに見応えのある演出のムービー、

そして「ゲームらしい」要素を多数詰め込み見事に作品に昇華していた。

荷物には耐久度があり、横転したり躓くと荷物が破損・劣化して評価が落ちてしまう。

凸凹した道や濡れて滑る道、川などで転んだり流されたりして荷物がおじゃんになる。

出来るだけ綺麗な状態で荷物を運ぶ事を要求されるので、

まずはどの道を歩くかルートを決める事となる。

時には荷物にすれば危ない道を通らないといけない局面もあるだろう。

そういう場合はRトリガーとLトリガーを長押しすると背中に背負った荷物の肩ベルトをしっかり掴む事ができて、

そうすると「踏ん張って」進むことが出来、転んだり流されたりせずに進む事が出来る。

目的地とは別に、ここからあそこに向かうまでのルート選びという小目的地を自分で設定し、

それを「踏ん張り」ながら自分でルート構築しながら進んでいく楽しさが存在する。

序盤こそただふんばりながらひたすらに歩く忍耐のゲームだが、ゲームの序盤を通過すると、

ただ歩くだけじゃなく、クラフト要素やら便利な装備の登場が目白押しでどんどん快適に遊ぶ事が出来る。

進めば進むほどゲーマーなら驚く仕掛けや展開が最後まで張り巡らされている作りには感服せざるを得ない。

序盤の時点でつまらないから投げ出さずに強く忍耐して遊んでほしい、最後には必ず報われる。

このゲームで特筆するべきは、小島ゲーム特有の作り込みから成るあらゆる場面を想定した小ネタだろう。

プレイヤーの「もしかしたら…」という思いつき次第で何でも出来るようになっており、

あらゆる装備を失った状態でのプレイシークエンスがあるのだが、

装備を失っているという事は解法も一つしかないはず。

しかし、DEATH STRANDINGはそのシークエンスの解決方法が幾通りもあり、

旧来のファンなら考えるであろう戦術・戦法も通じるし、

そんなのありなのか…というような方法でも突破する事が出来る。

決められた道筋をなぞるゲームではなく、プレイヤーが自分の意志で遊ぶものこそがゲームらしさという小島監督のメッセージを感じ取られた。

世界観も独特で面白く、しかもとっつきやすい。

個性的と言われいて、中身を見てみると尖っていてとっつきにくい作品とは違う。

現実を下地にしているので理解もしやすく、

それでいて見たことのないようなものがわんさかみられるのがワクワクしてしまう。

最初は専門用語も多いので困惑するが、遊べば遊ぶ程理解が深まるだろう。

本作では人々を絆で一繋にするというテーマもあり、

皆が善意で動いており、善意から生まれる絆のリレーとも言えるポジティブな考えが多い。

プレイヤーから見ればもしかしたら善意とも言えない見方が出来るかもしれないが、

広義で言うならばそれすらも善意から生まれた絆のリレーなのだ。

主人公達は絆を一つにする為に荷物を運ぶ、荷物を受け取った人は素直に感謝する。

この当たり前がとても嬉しくも気持ちが良い。

小島監督は映画への造形が深く、ゲームにも映画的な色をつける事で有名だ。

本作はキャラクターも個性的で作り込まれているのが嬉しい。

ゲームにおいての個性的なキャラクターと言われる場合は、

はっきり言って消極的な意味合い使われてたり、悪い意味で尖っているだけのキャラクターも多い。

このゲームに登場するキャラクター達は、それぞれ明確な目的があり動いている。

そこの目的に対して感情的な心の動きが、行動の裏付けになっている場合が多い。

あるものはトラウマの克服の為に、あるものは贖罪の為に…

目的と感情の動きがしっかりと描かれているので、彼らの考えや動きがとても自然に飲み込める。

そして、それぞれのキャラクターの感情と目的を理解してみると、

一様して皆が何かを失っており、それらを「取り戻そう」としている事もわかる。

全てのキャラクターが失ったものを取り返そうとしているのは、

やはりキャラクターのデザインが一貫しているのと同時に、

非常にレベルの高い、生きた人間として感情の推移をきちんと描かれているキャラクター達が織りなす物語が面白くないわけがない。

そこを妥協を許さずに描いているので、

ただお礼を言ったり、自分の考えを相手にいうだけのシーンですら、

ストレートにプレイヤーと主人公サムの感情を揺さぶってくるのだ。

ストーリーテリングも既存のゲームではありえない手法を取っており、

この語り方はどんなゲームでも見たことがない。

様々な話が複雑に並行しならが進み、それでいて難解にはならずに、

自分の中で話をきちんと噛み砕いて消化して、決して物語においていかれる事のない、

とても優しくもあり、とても奇妙な語り口は是非ゲームで味わってほしい。

また小島監督というと前作の騒動を触れざるを得ないが、

たった数年で本作単体で、きちんと綺麗に完結させる終わり方が出来た以上、

前作が何かしらの外的要因により妨げられていた説が濃厚だが…

閑話休題。

思いつき次第で様々な行動が取る事が出来、忍耐の果てに必ず報われるゲームプレイ。

感情の推移がしっかりと描かれた生きた人間としてデザインされたキャラクター達、

そしてその生きた人間達が織りなす、善意で紡ぐ絆のリレーのストーリー。

そのストーリー自体の出来もとてつもなく素晴らしく、

総合的な出来で言えば奇跡の一作の類な程の完成度。

あらゆる点で見て高次元の完成度を誇る。

小島監督のファンであろうがなかろうが、是非手を出してほしい一作。

上質なプロットの物語と、キャラクターの感情動きから連なる、

心を揺さぶる濃密な体験が出来る本作、ゲーマーなら絶対に遊んでおこう。

- ベスト○○ゲーム:one night, hot springs

その中でも恐らくセンシティブなアレを題材にした作品。

本文でも深くは内容については言及しないし、

出来ればSteamストアページなどでもゲーム概要説明やレビューも目を通さずに遊んでほしい。

平成という時代において、その時代の名を冠して戦い続けるヒーロー達が居た。

そのヒーロー達が戦った相手達は、変化し続ける時代・多様な価値観と戦う事を選んだ。

そうした活躍が世間的に影響を与えたかは知らないが、世の中は昔ながらの従来のやり方が通じなくなってきた。

具体的なタイトルは挙げないが、ゲーム業界でもそういう流れは起きつつもあるのも確か。

しかし、それはあくまで商業的な理由でしか取り上げていないし、表面上の物でしかない。

本作はその表面を皮でかぶって隠している、他のとは違って明かさせないのだ。

本来ならば様々な事情で明かせないし、おおっぴらで言える物ではない。

他人に理解される事も難しい。

実際問題自分自身も理解する事は出来ないと思うし、理解しようとすれば膨大な時間がかかると思う。

それは時代も同じだと考える、でも納得をする事は出来る。

そういう事もあるんだ、と歩み寄るだけで十分なのだ。

指をさす必要もないし、指をささない必要もない、ただあるがままを超自然的にただ「ある」というのを思えばいい。

理解するのに時間がかかるのは当然だが、その理解をするという準備段階として本作は非常に価値がある。

今はその受け皿を準備する為の時間だったのだ。

- ベストキャラクターゲーム:Sky[Rain]、Sky[]、Sky-Rain

ギャルゲーにおいてのプレイヤー、主人公、ヒロイン…

遊べば遊ぶ程、プレイヤーとゲームでの関わり、立ち位置が気になってしまう。

自分は主人公なのか?それとも主人公の立場として傍観しているのか?

他のゲームと違ってインタラクティブな要素が薄くなりがちな、

ギャルゲーというジャンルだからこそ歪に浮かび上がってくる。

その手の問題に踏み込んだアドベンチャーゲームもいくつも存在し、

○○○○17や、○と○○と○○の恋。などがそれに当たるだろう。

しかし、結局の所はそれらは敷かれたレールの上での物語であり、

ゲームが作られた時点で、全ては決まっている出来事だ。

このSkyシリーズでは、そのレールの「その先」に挑んだ怪作とも言える。

シリーズとも言えるそれぞれ三作、ひとまとめとしての受賞となる。

まずは一作目に当たるSky[Rain]。

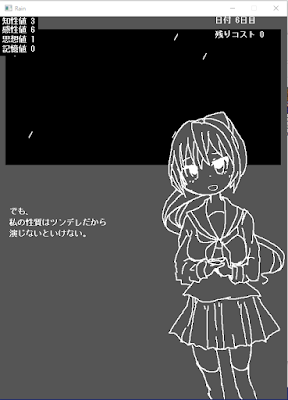

このゲームはパラメータ管理型タイプの所謂ギャルゲーに当たる

毎朝、3つのパラメータから一つを選んで、

目当てのヒロインのところに毎日通って好感度を上昇させる。

最終的にヒロインと結ばれればハッピーエンドだ。

ヒロインの所に通うと様々なパラメータがダウンするので、それがマイナスになるとゲームオーバーになる。

とどのつまりスケジュール管理と数字管理のゲームとなっている。

さて、ギャルゲーといえば恐らく一度は考えた事があろうだろう2つの問題に触れている。

まずは「選ばれなかったヒロイン」はどうなるのか?という問題

このゲームのヒロイン達はそんなギャルゲー世界の暗黙の了解を理解している。

そしてもう一つの問題だ。

「選ばれた後のヒロイン」のその後はどうなるのか?という問題に触れている。

ルート完遂後、主人公とヒロインは見事に結ばれてハッピーエンド。

しかし、プレイヤーはまた時間を巻き戻して物語をはじめからやり直して、

別のヒロインとのルートを進めている。

このゲームのヒロイン達はそんなギャルゲー世界の暗黙の了解を理解している。

全ての時間が巻き戻される物語を認識しており、その上で自分が選ばれなく成る事も認知している。

その上でたった短い時間ながらも主人公と同じ時間を少しでも長く教授したいと考える。

何とも儚い生き方を強要されているのだろうか。

このゲームのヒロイン達はそんなギャルゲー世界の暗黙の了解を理解している。

ゲームのシステムを超えて動けない事を知っている。

そのシステムに監視されている事を知っている。

彼女たちは要求された役を演じきらないといけないのだ。

このゲームの終わりを見届けるには綿密なスケジュール管理と数字管理が必要だろう。

その道は難しいが、幸い同封されているtxtファイルに攻略情報が乗っているので、

困ったらtxtファイルの力を借りよう。

何故なら、このゲームはまだ一作目なのだから。

一作目にあった好感度システムなどは排除している。

毎日好きな女の子に会いに行って、お話をして、

10日目に出会った女の子とのハッピーエンドを迎えて終了する。

このゲームのヒロイン達はそんなギャルゲー世界の暗黙の了解を理解している。

好感度システムを廃止したとはいえ、結局はこの世界も暗黙の了解が存在する。

「選ばれた者」と「選ばれなかった者」、そして「選ばれた後の者」は存在する。

結局は時間を巻き戻され、全てはなくなってしまう。

このゲームのヒロイン達はそんなギャルゲー世界の暗黙の了解を理解している。

どうあがいてもギャルゲーという媒体の性質上、プレイヤーが存在して、ゲームを遊ぶ以上、

プレイヤーもヒロイン達も「その先」の物語を見届ける事は絶対に出来ない。

結局は全ては虚無になってしまう。

そして…三作目…一連のシリーズの完結編とも言える「Sky-Rain」

プレイヤーは晴れ空の中で、みんなに会えるのだろうか?

ただしこのゲームは遊べない。

公式サイトを見てみるとわかるが…

ストーリーもダウンロードの項目も一切の記述がなく、謎に包まれている。

このゲームのヒロイン達はそんなギャルゲー世界の暗黙の了解を理解している。

プレイヤーは終わりの時と同時にこの世界の観測は出来なくなってしまう。

ゲームのキャラクターは観測されなければ、存在していないのも同義だ。

認知されなければ存在していない。

しかし、彼女達が開放されるのはその終わりの時の後、

物語が終わった後の「その先」だ。

監視、制御された場所では絶対に幸せになる事は出来ないだろう。

「その先」はプレイヤーの制御を離れた場所でなければ訪れない。

そんな矛盾を抱えながら終わりの時は刻一刻と近づいている。

彼女達が終わりの時を超えた先で、皆に会えるのだろうか?

もしも、その時が来たのなら、青空の下…「その先」で待っています。

- ベストメタゲーム:IF(体験版)

アンドロイドの少女が夢を見てしまったせいで、その夢と現実が融合し、外がおかしくなってしまう。

そこに巻き込まれたプレイヤー達が頑張ってモンスターと戦いながら脱出を図る物語だ。

メタネタ上等かはわからないが、ドラクエ発言などもあり、

見ていてかなり危なっかしい発言なども存在する。

戦闘システムは面白く、カウントダウンタイマーと行動値が存在する。

左上にあるカウントダウンタイマーと同じ値の行動値を持つキャラが行動可能で、

通常攻撃や行動値の低い行動を取れば、多く行動出来る。

反面行動値の高い行動を行うと、行動回数は少なくなるが、その分強力な手段が使える。

この辺読んでて頭痛が痛い。

敵や味方の行動値を読んでいくのが面白い戦闘システムだ。

永い後日談のネクロニカを参考にしているらしく、

TRPG経験者ならピンと来る戦闘システムではないだろうか。

ゲームに関係ある話から、関係ない話、我々の現実世界に関する話まで多様に及ぶ。

遊んでいて楽しく、完成が楽しみな一本だ。

是非完成版を楽しみに待っておこう。

公式サイトは要チェックだ。

そもそも、このゲームは体験版だ。

体験版でしかなし得ない物を詰め込んでいる。

確かに体験版だから物語は途中でぶった切られて終わる。

でもその世界に生きるキャラクター達は、そのレールの先のない物語の世界でどう過ごすのだろうか?

こちらがゲームを起動しなければ、彼らの時間は止まっているんだろう。

だから彼らが自分達が止まった時の時間を認識する事もない。

しかし、もし止まった時間を認識するものが居たら?

メタゲームというのは、とても取り扱いが厄介なもので、

例えばゲームがあるが、現実の世界について普及してしまった時点で興ざめを起こしてしまう。

だって、キャラクターがどう言おうが何をしようが、

それは全てゲームを作られた時点で決められている事だもの。

何をしようが何をやろうが、製作者が書いたレールの上を歩いているんだもの。

メタゲームというのは、それそのものについて触れることすら厄介だろう。

だが、このIF(体験版)では、

ついにゲームの製作者が敷いたレールを無視して進む事が出来る希少なゲームとなっている。

そこから生まれる奇跡の物語は、作者は意図していようが、確実にゲーム中では存在し得ないもので、

間違いなくプレイヤー自身が勝ち取った物語であり、それは止まった時間の中で放置されているキャラクター達を安らかに眠らせる手段の一つだった。

商業用ゲームや、コンソールゲームなどでは不可能な方法で、レールから足を踏み外す事が出来た。

これはたった一つの冴えたやり方だったのだろう。

毎年多数のゾンビゲームがリリースされているが、その殆どが陳腐な物であり商業的な理由で作られた屍達だ。

有象無象の腐ったゲーム達を、ゲーマー達は見向きもしなくなった。

しかし、VRという新しい時代が訪れると共に、風向きが変わりゾンビ達の死臭が再び辺りに漂い始めた。

本作はVR専用のゾンビシューターゲーム、皆大好きVRでゾンビ撃つ奴の新作だ。

Propagation VRは無料プレイ作品で、DLCなどで儲けるタイプでもない。

しかし体験版でもなく、これ単体でしっかり遊べて楽しめる。

正直無料プレイだから、ショボい作りなんでしょと舐めていたが、その考えは破壊された。

ゲーム内容としては移動はせずに、360度襲ってくるゾンビ達を退けていくスタンダードな物だ。

使用出来る武器は二種類からいつでも切り替えられ、

火力は低いが、遠距離が攻撃出来て尚且ライトがあるので扱いやすいハンドガン、

火力は高いが、遠距離では当たらず尚且ライトがないので火力重視のショットガンの使い分けを行う。

まず最低難易度でもゾンビが硬めのバランスが嬉しい。

ゆっくり歩いて迫ってくるゾンビが驚異に感じられるのがとても良い。

その分弾薬は無限なのでトリガーハッピーで戦えて楽しい。

大まかにわけて4つのシークエンスに分かれるのだが、それらが全く違うプレイフィールになっているのが飽きさせない。

特にお気に入りは第2シークエンスと第4シークエンス。

第2シークエンスでの戦闘はVRゾンビゲームに慣れている自分でも恐ろしかった。

シチュエーションとハンドガンとショットガンのシステムの組み合わせが強烈すぎるくらい印象的。

最後の第4シークエンスについてはフィナーレ部分なので深くは語らない。

最後の第4シークエンスの戦闘は事前情報なしで挑んでほしいのだが、とても素晴らしいビジュアルと戦闘。

真上を見上げた時に奴を見つけた瞬間は、VRとしてとても効果的な演出だった。

その戦闘もプレイヤーの”気付き”が大事なのもゲームとして、VRとして楽しさを後押ししてくれた。

ストーリーらしいものはあまりないが、しっかり直前のイベントやらを踏まえた上での演出もさりげに光る。

おっちゃん二人が出てきた時は「あ~」と思ってしまう丁寧さ。

普通に遊んでいればまず死なないであろう、最低難易度の優秀さ、

VRとして効果的な演出、最終決戦での”気付き”も楽しい。

オプションもそれなりに充実していて、ローテーションの角度やらスムーズターン対応、着席と起立状態の切り替えもあり。

リロードはマニュアルとオートの設定が存在し、

マニュアルでは弾薬ベルトからマガジンを持ってきて装填する。

マガジンの排出やコッキングの動作はないのだが、

ゲームのテンポを考えると、マニュアルとオートの中間を取っていて正解だろう。

ショットガンはポンプアクションなので、撃つごとにコッキングしないといけないので非常に楽しい。

めちゃくちゃ良く出来ており、超おすすめの一本。

友達との接待用にも受けそうなのも嬉しい。

ゲーセンのガンシュー感覚でプレイしよう。

どうやら現在オンラインco-opに対応した有料DLCや、

本作を下地にしたフルゲームらしき物を開発しているようで2021年要チェックのデベロッパーだろう。

- ベスト世界観ゲーム:ぎゃる☆がん2 VR

本作もそれに当てはまった一本。

元々ぎゃる☆がんシリーズは1、だぶるぴーすと2作リリースしたあとに、

ストーリー要素のないぎゃる☆がんVRがリリースされた。

その後本作、ぎゃる☆がん2がリリースされたのだが、

VRモードを搭載したかったが諸事情でお蔵入りになったまま発売された。

Steam版が発売するとごにょごにょするだけでお蔵入りになったVRモードが解禁される仕様だったが、

アップデートでそれが封印されたが、多数のファンの声に答えてSteam版限定でVRモードが公式で対応する事となった。

ゲーム全体が全てVRモードを使いフルゲームで楽しめる。

ストーリー自体は単純明快で、

プレイヤーである学生の主人公は見慣れないアプリがスマートフォンに入っている事に気付き、

それを起動してみると謎のヘッドマウントディスプレイが出現。

装着してみると天使や悪魔を可視化出来るようになった。

そのヘッドマウントディスプレイは天使「りーす」が地上で悪さをする悪魔を追ってきており、

アプリを起動してしまった主人公は一緒に悪魔退治を行うパートナーに選ばれた。

おまけにモテオーラが発せられるので、女の子にはモテモテ!

ただしヘッドマウントディスプレイは外すことが出来ず、20日後までに悪魔退治のノルマを達成しないと、

一生そのヘッドマウントディスプレイを外せなくなるという。

主人公は天使「りーす」と一緒になんやかんやありつつ悪魔退治を行う。

というのがあらすじだ。

ギャルゲーといえば所謂紙芝居に分類されるゲームだが、

本作は所謂ムービーというか、キャラが動いて喋るイベントシーンとなっており、

普通に遊ぶなら、もう文章読み終わったし、

セリフ流れきってないけど、セリフスキップしたいなぁなどと思ったりする。

しかし、VRで遊ぶ場合は話が変わってくる。

目の前の人間が動いて喋っているので、そんな事は全く思わないし、

そもそも実際の人間の会話内容をスキップする事なんて出来ないから違和感が発生してしまう。

一貫してプレイヤー=主人公として扱ってくれるので、自分が世界に入り込んでいる没入感も高い。

何より、目の前で動いて喋ってくれるだけでとても楽しく心地が良くなってくる。

これだけでVRで遊ぶ意義が十分にある。

ゲーム自体もVRで体験する為、基本的にはシンプルで遊びやすい。

ステージを開始すると、全方位から女の子が襲ってくる(?)ので、

右腕に装備した銃でフェロモンショットを発射し、

女の子の性感帯を撃ち抜いて昇天させながらゴールへと辿り着くのが目的だ。

ステージを進めているとミニ悪魔が登場し、女の子に取り憑いて悪魔バリアを発生させる。

女の子に大量のフェロモンショットを浴びせるか、ミニ悪魔を全て撃ち抜けばバリアは解除される。

右手の銃だけでなく、左手にはデビルスイーパーと呼ばれる対悪魔決戦用吸引装置を持っており、

これを使えばお邪魔キャラクターであるミニ悪魔も全て吸い込んで簡単に一掃出来る。

ただしデビルスイーパーの威力はとてつもなく、ミニ悪魔だけでなく一緒に女の子の服まで吸い込んでしまう事がある。

ステージの合間ではメインヒロインと会話し、お菓子で餌付けして好感度を上昇させられる。

好感度によってメインヒロインとの会話内容も変わるのでついつい聞いてしまう。

また好感度が上昇すればメインヒロインの個別ストーリーが開始するのだが、

これがなんとも予測不可能な展開を見せる(天界だけに)

ただのギャルゲーと思ったら予測不可能な展開を見せる上に、

終盤にはとても熱い展開も待っている。

本作の特徴としてステージで襲いかかってくる合計50名以上の女の子達は、

それぞれ声も違うし、個性も際立っている。

更には全て個別の好感度が設定されていて、自宅に呼んでイチャイチャしたり会話を楽しむ事が出来る。

所謂MOBキャラクターとも言える女の子達にも、しっかりフォローされているのが嬉しい。

ゲームとは直接関係ない部分ではあるが、音楽の部分にも注目していきたい。

メインヒロイン毎にテーマ曲が設定されており、

喜怒哀楽…様々な感情を表す曲で、それぞれテーマ曲のフレーズが入っておりニヤッとする。

更には本作のOPテーマとして流れる主題歌である「オトメのヨクボウ☆でんじゃらす」

ゲーム中の曲の殆どがこの主題歌のアレンジやフレーズを入れており、良い意味でアニメらしい作りになっている。

メインヒロイン達との学園を舞台にしたお話や気の抜けた会話、この偉大な音楽の力によって、

このゲーム全体をとても心地よい気持ちで包み込む事に成功している。

恐らくはこのゲームでの音楽の力はかなり大きいだろう。

遊べば遊ぶほど、この心地良い世界観に飲み込まれていく。

面白いゲームだとか楽しいゲームとかを超えて、心地の良いゲームとなっている。

そんな世界にVRで直接入り込む事が出来るのであれば、それはとても幸せな事だ。

終わりが近づけば近づく程、寂しくなる。

普段ギャルゲーの類には全く興味がない自分ですらここまで惹かれたのだ。

これほどの多幸感が溢れる作品は希少だろう。

- ベスト地獄シナリオゲーム:Lobotomy Corporation

オリジナルである「SCP」は商用利用が不可なので、本作に登場するモンスター達はオリジナルの物となっている。

超絶完璧美人AIのアンジェラと共に、未知の化け物である「アブノーマリティ」を管理し、

エネルギーを抽出していき、未来を変えるのが目的のゲームだ。

エネルギーを抽出していき、未来を変えるのが目的のゲームだ。

まずはプレイする上で欠かせないキャラクターであるアンジェラ。

彼女は前述の通り超絶完璧美人AIであり、プレイヤーにいつも寄り添ってくれている。

プレイヤーは彼女に対してどう思っているかはわからないが、

アンジェラはいつもプレイヤーの事を考えていてくれた。

シナリオを読み進めていくと彼女抜きではこの物語は成立しないだろうと気づく。

またアンジェラ以外の登場人物として、

ロボトミーコーポレーション社に存在する各部門を総括しているセフィラとも出会う。

セフィラ達はそれぞれ問題を抱えており、時にはプレイヤーが彼・彼女達の問題を解決する局面もあるだろう。

その過程で見る事が出来る過去や人柄がとても秀逸で、思い入れも大きいものと成る。

Lobotomy Corprationは物語自体の出来もいいが、キャラクターの造形もよく出来ており、

それぞれが非常に人間臭く、愛せるキャラクターにもなっている。

恐らくキャラクターが好きな人には刺さるような作りになっているのではないだろうか。

それと同時に彼・彼女らが語る過去から、断片的にこの世界や、この会社の外の情報が得られる。

キャラクターの掘り下げと同時に、世界観や謎の掘り下げも同時に行っているのも好印象だ。

さて、肝心のロボトミーコーポレーション社での作業内容についてだが、

前述の通り、アブノーマリティと呼ばれる化け物からエネルギーを抽出するのが仕事だ。

アブノーマリティからエネルギーを抽出するには、アブノーマリティの機嫌を損ねないように接触する必要がある。プレイヤーは雇った職員に本能・洞察・愛着・抑圧の4つから作業指示を出し、機嫌を取りつつ接触するのだが、

アブノーマリティごとにどの作業が有効かを探り当てる必要がある。

間違った作業をしてしまうとアブノーマリティが職員を殺害・脱走して施設に重大な被害を及ぼす事もある。

最初は職員を犠牲にしながらアブノーマリティへの理解を深めていく事となるだろう。

ポイントを使うとアブノーマリティの情報が開放出来る。

その内容はどの作業が有効かは勿論、個体が持つ特殊能力や脱走条件、バックストーリーのロアを回覧可能になる。

不利に働く物でも使いよう次第では、プレイヤーに対して多大な利益を生む事さえもある。

ツール型のアブノーマリティを利用したり、全ての情報をアンロックすればあとは簡単に「作業プレイ」のように作業出来るかと思えば、そう甘くないのが本作。

プレイ日数が増えると一日につき一匹ずつアブノーマリティが追加されていき、

連続で作業すると死ぬ、複数人で交互に管理しないと死ぬ、

一定能力値以下だと死ぬ、職員の死んだ数で脱走、誰も死ななければ脱走、

他のアブノーマリティが脱走すると脱走など、どんどん複雑な条件のアブノーマリティが追加されていく。

更にはよきせぬランダムイベントも存在し、そう簡単に管理させてくれないのがロボトミーコーポレーション社のアブノーマリティ達だ。

人智を超えた未知の化け物相手に銃なんて弱い物は通用しない。

ではどうするか?

全ての情報をアンロックしたあとはポイントを使えば、そのアブノーマリティから抽出した概念装備「E.G.O」が獲得出来る。

「E.G.O」は武器と防具が存在し、これを装備する事でアブノーマリティの力を以ってアブノーマリティと戦う力を手に入れる事が出来る。

脱走したアブノーマリティを倒す事ができれば、管理ルームに送り返す事が出来る。

アブノーマリティは不死の存在であり、殺す事は出来ない。

しかし、どうして人が死ぬのを見てみぬ振りをしてまでエネルギーが必要なのだろうか?

ここで働く職員達も全く同じ事を思っており、プレイヤーもすぐに疑う事だろう。

そもそも自分は管理人になる以前は何をしていたのか?

そもそもこの会社の外は一体どうなっているのか?

そんな疑問を抱きつつもプレイヤーは圧倒的なアブノーマリティに蹂躙され、

全ての職員を死なせてしまう場合もあるだろう。

少しだけ時間を巻き戻せば元通りだ。

記憶貯蔵庫に刻印が記された時まで戻る事が可能だ。

少し時間を巻き戻しても、どうしようもない事もある。

そんな時は時計の針を始めに戻せばいいのだ。

プレイヤーは何度も時計の針を元に戻しても進み続けるだろう。

何度も何度も何度も何度も時計の針を戻し、またアンジェラと出会い、己一人で突き進んでいくだろう。

そしていつかはアブノーマリティとロボトミーコーポレーション社の真実を知る時が来るだろう。

地獄という言葉すら生ぬるい真実を知ってまで、プレイヤーは最後まで進まなければならない。

自分自身を突き動かすのは意思の力か、それとも可能性の光か…

…何度も時を戻し終わらない無間地獄を進み続ける。

希望という名の光の種が芽吹く…いつか、その時まで。

- Game of the Year:SCE_2

「SCE_2」は地下に閉じ込められた少年少女達が、

ここではないどこかを目指して…

地上に向かって掘り進めて外の世界を目指すのが目的の話だ。

本作には前身に当たる作品があり、「スカイハイ・クロノス・エンドレス」がそうだ。

空中の浮島のような世界で住んでいる少年少女達が、

ここではないどこかに向かう為、ただひたすらに空を目指す物語。

飛行機を使い、空を探索して新しい装備を手に入れ、更に遠くの空を目指す。

ゲームの魅力というのを言語化するのは非常に難しい。

このゲームが面白い、楽しいというのを説明出来る人は少ないと思う。

結局ゲームというのは遊んでいる人の感情的な部分や、人間の闘争本能などの本質に訴えかけているからだ。

この感情的な部分や闘争本能を刺激しているという事を気付いていない人も多い。

そもそも面白いゲームと楽しいゲームの違いも存在する。

面白いゲームとは、試行錯誤の上で突破出来るチャレンジングな難易度の物や、

システムやルールを理解し、それを完全に使いこなしてゲームメカニズムを作用させる物。

対して楽しいゲームとは、敵が弱くこちらが圧倒的に強い性能で敵を蹴散らす爽快なプレイングや、

とにかく操作感がよく手触りがいいゲームなども当たるか。

「スカイハイ・クロノス・エンドレス」自体は大きな動きのある話ではないが、

出来れば「SCE_2」を遊ぶ上では抑えておきたいタイトル。

だが、公式で別にやらなくても良いと言及もされているし、

そもそも「SCE_2」は「スカイハイ・クロノス・エンドレス」はSCE1ではない。

ゲームのストーリーも勿論その面白さや、楽しさにも大きく影響してくる。

「Nier:Automata」などがその典型例だろう。

ゲーム自体は良作止まりなのだが、素晴らしいストーリーのおかげで、

それまで道中に存在したシューティングパートで多くのプレイヤーが号泣した事だろう。

ゲームメディアはまだまだ発展途上ではあるが、昔に比べて高尚だったり難解な内容なども増えてきた。

その中でも昨今多いのは「メタ」だろう。

今回のGOTY記事でもその手のタイトルは多数取り扱ったが、

長年ゲームに触れていると気になってしまう疑問は多い。

「スカイハイ・クロノス・エンドレス」の続編は「SCE_2」ではあるが、

「SCE_2」の前作は「スカイハイ・クロノス・エンドレス」ではない。

もうそもそもが「SCE_2」というタイトルすらも伏線というかなんというか。

もし、本当に遊ばないといけないタイミングがあれば、それは自ずと分かるだろうか。

先に遊んでおくに越したことはないが、遊ばなくても良い。

そもそもゲームという媒体はゲームとプレイヤーの存在がなければ進まない。

見ている人が存在しなくても勝手に話が進んでいく一方通行的なメディアである映像作品とは全然違う。

プレイヤーがゲームを遊ぶから、ゲームも進んでいく事が出来る。

プレイヤーがゲームに飽いてしまえば、ゲームの世界は時が止まる。

そうなるとゲームはプレイヤーを待ち続ける事しか出来ない。

「The Stanly Parable」ではプレイヤーがゲームを馬鹿にすると、ゲームが激怒しプレイヤーに遊ばせないように意地悪をした。

結果、プレイヤーは遊べないゲームは遊ばないという結論を出し、ゲームを遊ぶ事をやめた。

プレイヤーが居なくなったゲームは時も進まず存在意義もなくなってしまう。

それに気付いたゲームはプレイヤーに戻ってきてほしいと祈願するが、

元に戻らず、ただ泣きながらプレイヤーを待ち続ける結末となっていた。

「SCE_2」のゲーム性は「スカイハイ・クロノス・エンドレス」も両方共ほぼ同じで、

空あるいは地上を目指す為に素材を集めて、パーツを作り、更に距離を伸ばしていく。

その過程で新しい仲間やら会話を楽しんでいく。

前作が少しテンポが悪く、遊んでいて進捗の少ない場面が多かったのを反省したのか、

「SCE_2」では一定のリズムでストーリーが進んでいくような調整になっている。

非常に内容の濃い体験が出来るだろう。

探索で素材を集めて新しい装備を作成して、更に進む場所が増えるというゲームなのだが、

本作には図鑑機能があり、その装備や素材のフレーバーテキストが妙に凝ってあるので、

読んでいるだけでとても楽しい。

現実の出来事の内容なども反映されているので、普通に笑ってしまう物も多い。

しかしその「メタ」ゲームのバランスは非常に危うい。

プレイヤーはゲームを遊んでいる、空想の世界を楽しんでいるのは前提で、

それを暗黙の了解としてわかっているのに、ゲームがそれを言及してくるというのは幻想が崩れ去る事となる。

ディ○ニーランドに居るキャラクター達に中の人なんて居ない、皆わかっていてごっこ遊びを楽しんでいる。

嘘を嘘として楽しむ、それに対して何かを言う事それ自体が野暮なのだ。

それぞれの会話のセンスがキレッキレで作者の文才能力をまじまじと堪能出来るのは最早至福とも言える。

パワプロ的なキャラクターデザインからキレのある会話が生み出す絶妙な空気感を是非楽しんでほしい。

「メタ」に関して語るゲームは2種類存在し、

まず一つは重ね合わせ手法。

ゲームの中のキャラクターとプレイヤーの立場を重ね合わせて「メタ」を語る手法。

こちらは何も考えなければそうなのか、で済ませられるし、

きちんと深く考えると「これプレイヤーの事を言っているのか…?」とわかる人には分からせる事が可能。

そしてもう一つは昨今に非常に多い直接言及手法。

はっきり言ってしまえば、この世界はゲームでプレイヤーの君が操作していてるんだよ、と言及する手法。

手法というかド直球に投げてきている。

重ね合わせ手法は作品世界を尊重しての投球なので幻想は壊れないが、

この直接言及は完全にストライクどころかデッドボールなので幻想を崩してくる。

よっぽどうまくやらない限り、失敗する事が多い。

「Undertale」が10年に1度出てくるかどうかレベルの化け物タイトルなのはこれに成功しているからだ。

主人公のリアスは、この世に生を受けた時点で主人公として、

物語を進めるという役割を全うする地獄を受けている。

彼、あるいは「今回の彼」の意思で穴を掘り進めていく。

物語の先に希望があると信じて進み続ける、それこそが最早地獄の役目でしかない。

主人公の相棒として最初から居るリクケイ。

彼女に関しては不明な点も多く、キャラクター図鑑での説明すらも存在しない。

しかし、リアスには必要な存在で、またリクケイにとってもリアスは必要な存在だ。

他にも様々なキャラクターが居るが、どれも魅力的で甲乙つけがたい存在達だ。

モグラと呼ばれた少年少女が、ただ地上を目指して行く。

大筋はこれだけではあるし、そこに至るまでの軌跡は波乱万丈でもない。

ゲームが成熟してきたからこそ、

ゲームって何だろう?プレイヤーって何だろう?ゲームの世界ってなんだろう?

お約束とも言えるゲームの「アタリマエ」を受け入れてきたけどきちんと考えると…

そんな疑問が噴出してきた結果の、昨今の「メタ」ゲームが増えてきた一因ではあるだろう。

雑に触れてしまったせいで返ってネガティブな印象になってしまったタイトルもある。

それはゲーム部分がおざなりであったり、そもそもが「メタ」も中途半端に触れてしまっていたりだ。

中途半端に触ってしまったが為に「でも結局これ作った人も居るし、その人がこの話を考えたよね?」

と、ゲームの中のキャラクターがどんな話しても、どんな展開になっても、

製作者の事が頭によぎってしまい、その時点で「メタ」ゲームとして崩壊してしまう恐れを孕んでいる。

扱われている音楽も全て自作で印象深い物も多い。

作中の雰囲気が独特すぎて、恐らくフリー素材の曲はどれもマッチしないだろうが、

本作の音楽はその雰囲気にマッチしている珍妙な曲(褒めてます)が、

独特の雰囲気を更に加速していて、世界観に浸る事が出来る。

特にメインテーマ曲の扱い方は秀逸で、終盤の使い方には思わず唸らされた。

そうか!ここまで計算していてこの曲だったのか、と。

音楽やキャラが醸し出す力は偉大で、それらが本作の世界観を構築しているのに後押ししている。

世界観自体は非常に独特であるが、尖っているものではなく非常にキャッチーだろう。

「メタ」ゲームはかなり好きな部類であるが故に、

そうなると上記で上げた「野暮」という感情が沸き起こり、幻想を壊されてしまう。

正直「Undertale」を超える作品もないと思っていたが、個人的にだがこの「SCE_2」は「Undertale」を超えたと思っている。

ただ、「Undertale」が世の中でこれだけ大ヒットしたのは、

「メタ」の存在をなしに万人が感動出来るPルートで納得したからだろう。

「メタ」に言及し始める最終ルートは最後まで貫き通した人の方が少ないだろうか。

そしてその最終ルートですら、ゲームとプレイヤーの関係に焦点をあわせ終始描いた。

内容の是非はあるだろうが、ゲーマーであればある程唸らせる内容であった

肝心のストーリーであるが、はっきり言ってしまえば、

クリアするまではノリで楽しむ物だと、肌で感じる物だと思って貰えば良い。

モグラと呼ばれた少年少女が、ただ地上を目指して行く。

大筋はこれだけではあるし、そこに至るまでの軌跡は波乱万丈でもない。

珍妙で軽快な会話劇を楽しもう、終わるはすぐ訪れる。

しかし、それはあくまでゲームとプレイヤーの関係の話であり、

結局この世界はゲームなのだから、作者は居るのだろう?という話には触れなかった。

過去のGOTY候補作品で扱ったタイトルの中には、その作者は居るという点にふれたタイトルもある。

だが、それも中途半端に触れてしまったが為に、火傷してしまった事例もある。

「メタ」ゲームは結局の所、深みに触れれば触れる程、作者問題・作られた世界問題がちらついてしまう。

よほどのマスターピースでも生まれなければ、この問題を解決出来ないだろうし、

そんなのが生まれたとしても一作限りのネタで、他の作品で使い回す事は出来ないと思う。

だが、内容がないようというわけでもなく、

本筋で語られるテーマはとても難解で複雑で抽象的だ。

恐らくこのゲームのストーリーを完全に理解出来ている人は、作者以外において他にはない。

キャラクターや音楽、世界観に浸って楽しめる所だけ楽しんで、

わからない所はわからないなりにおいておくと良い。

この「SCE_2」では、その作者問題や作られた世界問題に対して、

良い着地点での回答を出している。

ゲームとプレイヤーの話には触れつつも、ゲーム世界を尊重しているのでしっかり存在している。

他のゲームが「メタ」に言及した時点で、世界は幻想となって崩れ去る物が多い中で、

「SCE_2」の世界は確実に存在している、この点が非常に素晴らしい。

結局このゲームでは本当に語りたい言葉は直接言わずに、

それは好きな男の子を前にした女の子の恥ずかしがった言葉…

告白はしたいが、告白出来ないので遠回しに言っている感覚。

そう、本当の事を言うのが恥ずかしくて抽象的で遠回りでひねくれた言葉で伝えている。

とても繊細な心と言葉で語りたがっている。

だから、邪険に扱わずにしっかりと向き合って受け入れてあげてほしい。

「メタ」ゲームにおいて、画面の前に居るプレイヤーを認識するシーンがあるが、

このゲームでは既に最初から、プレイヤーの存在を認識している前提で始まる。

むしろ、プレイヤーがゲームを認識する方が後手に回っている。

いや、正確にはゲームはプレイヤーを認識していないが…、

だから「SCE_2」が注力しているのは、プレイヤーとゲームの関係性ではない。

「SCE_2」偉大な点は、他の「メタ」ゲームがゲームとプレイヤーの関係性に注力している作品が多い中で、

本作はゲームとは何なのか?という点を問い続けた点が素晴らしい。

ゲームがプレイヤーに与える物や、ゲームが生まれる過程、ゲームのみが持つインタラクティブやナラティブ…

勿論ゲームを作る上で大人の人間達が汗水流しながら作って…そんな現実的な話にまで波及していく。

いつかは別れは来るし、それは早いか遅いかだけでしかない。

ゲームというのはいずれ終わる時が来る。

そこでの経験は役に立つか立たないかはわからないし、

作中でも言及された通り、どうしようもないかもしれない。

だが、確実にその想い出は残る。

そんなものを時には肯定しつつ、時にはばっさりと否定しつつ。

幼心に見たノスタルジーをメチャクチャに破壊もされるだろう。

…結局好きなのか嫌いなのかははっきりわからない。

だって、人間は矛盾しながら生きていく存在だもの。

結局「SCE_2」は抽象的で矛盾を孕んでいて核心的な部分には一切言及しない。

それは作中でも言われていた通り知的好奇心を満たす為か?

永遠を繰り返す為の行為か?

結末まで見届けた上でもそれはわからない。

本作が結局の所ゲームに対してどう思うかは、クリアした後にしかわかる。

かもしれないし、わからないかもしれない。

そこにはゲームを作る人としての考えがふんだんに注ぎ込まれている。

それは愛憎入り交じった物なのは確かだろう。

それでも一つわかった事はある、彼女は彼(または彼女)を愛していたし、

彼女も彼女を愛していた。

その影響モロに受けて、自分はゲームに対して何を思っていたのかわからなくなってしまう。

自分は本当にゲームを好きなのだろうか?

本当は惰性で遊んでいるだけなんじゃないか?

昔のように心から楽しめる事もなくなっているし、

言い訳をして、この媒体にしがみついているんじゃないか?

それはゲームという媒体そのものへの愛でもあるし、

かつてゲームを好きだった自分への愛のコールでもあるし、

今現在ゲームを好きで居る自分への愛のコールでもある。

そして、何より未来でもゲームを好きで居る自分への愛のコールだ。

それでも自分は声を高らかにして叫びたい。「ゲームが大好きだ」と。

それでも自分は声を高らかにして叫びたい。「ゲームが大好きだ」と。

0 件のコメント:

コメントを投稿